はじめに

どうも、物理部準部員のI井です。H崎部長に「なんか書かへん?」と誘われ、書くことになりました。 実験も何もしておらず、概要をさっとなぞる説明である上、H崎部長みたいに記事を書くことにも慣れていないので、読みにくいかとは思いますがどうかお付き合いください。

核分裂とは

僕が紹介するのは、タイトル通り核分裂、つまり原子核についてのことです。この世界を構成しているすべてのモノは極小の粒、原子から構成されています(ダークマターとか知らんけど)。

さらに原子は電子と原子核という構造をしています。この原子核というのもまた、2種の核子、すなわち正の電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子から出来ています。 ここまでは中学校の教科書にも載っている、ほとんどの人にとって何も不思議じゃないところでしょう。

しかしよく考えてみてください。原子核は正の電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子が一つの塊になっているんです。 これは不思議じゃないですか?電磁気力を考えると、正と正の粒子の間には斥力が働くので、原子核は陽子同士の反発によってバラバラになってしまいますよね?

原子核の構造を明らかにし、陽子と中性子を見つけた20世紀初頭の科学者たちは、原子核の中にこれらの核子を繋ぎ止めている何らかの相互作用があるはずだと考えました。彼らは未解明のこの力を「強い力(Strong interaction)」と名付けました。湯川博士の中間子理論やその後の研究によって、今では理論化されています。(よく知らないのでこの理論については割愛)

この力は、陽子と中性子のどちらにも働き、名前の通り電磁気力の百数十倍も強いのですが、電磁気力と異なり、非常に近い範囲(隣接する核子くらい)にしか力を及ぼしません。あまりに原子核が大きくなってしまうと全体として陽子の反発しあう力が勝って、原子核はバラバラになってしまいます。

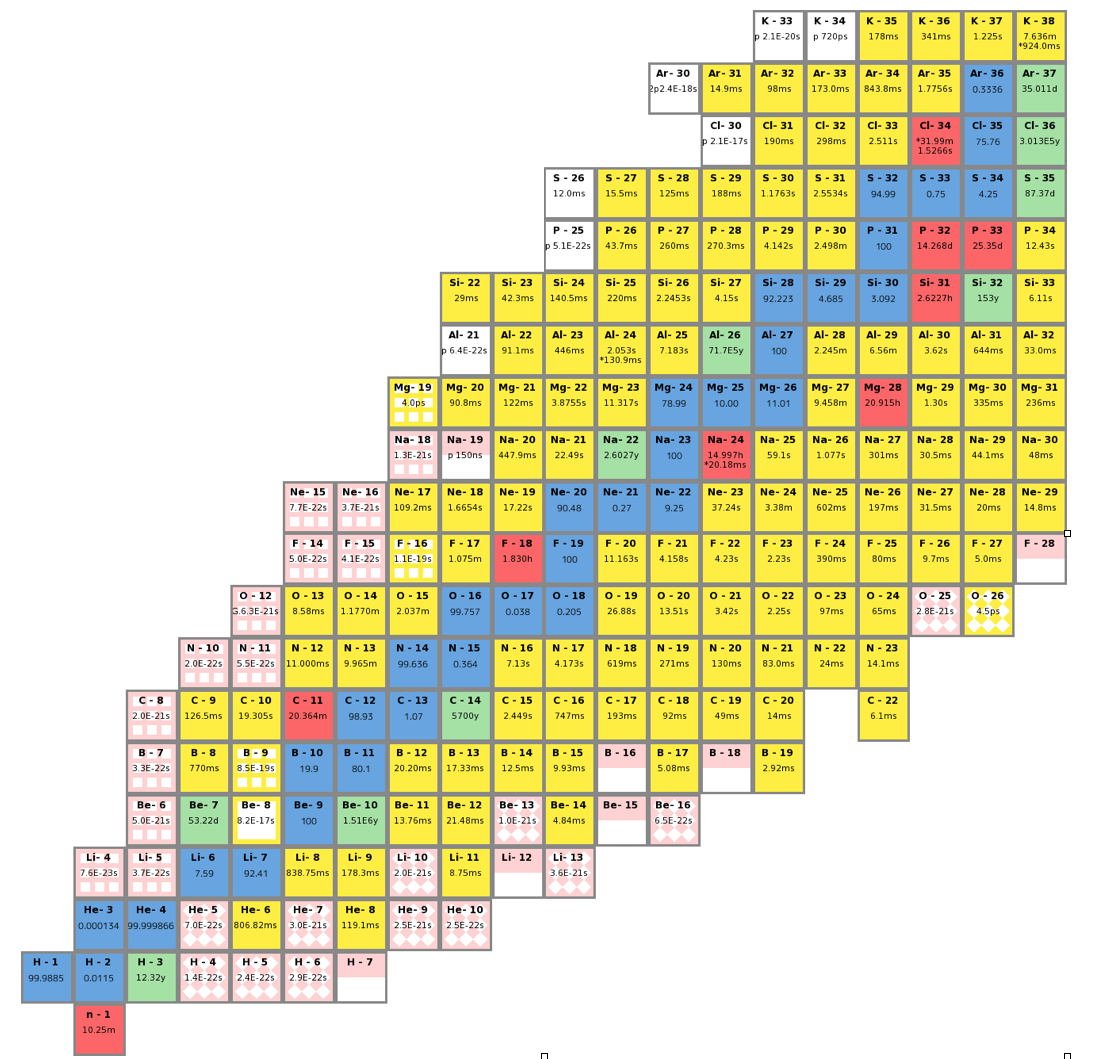

このように、強い力と電磁気力の釣り合いの関係で、陽子と中性子の数の組み合わせによって、それぞれ安定して存在しやすかったり、そうでなかったりします。その安定の度合いは各組合せで決まっていて、半減期(ある数の原子が崩壊して半分になるのにかかる時間)であらわされます。

不安定になる一歩手前の原子核に中性子が加えられたりして原子核の均衡が取れなくなると、その一部やエネルギーを放射線として放出したり(崩壊)、より安定した組み合わせに分裂してしまいます(核分裂)。

核分裂(ウランの場合)

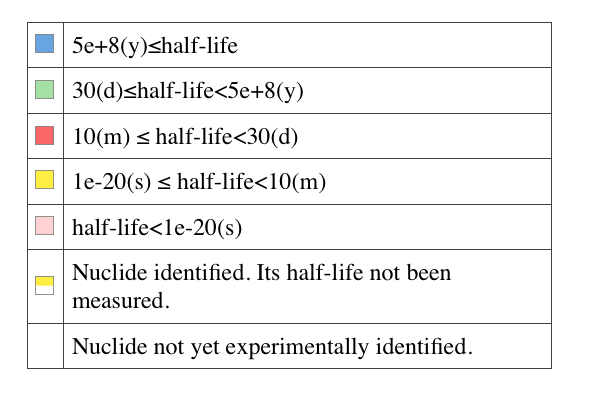

電磁気力によって、原子核に含まれる陽子の数はその原子の単体の持つ電子の数と等しくなっています。化学的な反応は電子数によって左右されるので、原子は陽子数によって分類され、陽子の個数は原子番号と呼ばれます。そして原子番号(陽子数)が同じで、中性子の個数が違う原子同士は同位体と呼ばれます。

ウランについても天然には3種の同位体が存在し、その存在比率は下のようになっています。

<表1>

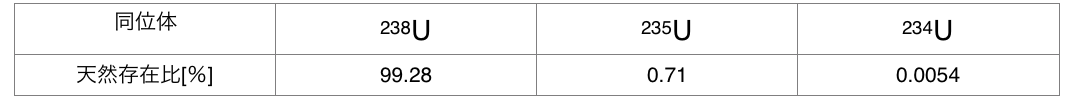

これらに外部から中性子を一つ、そっとぶつけとどうなるでしょうか。 99%以上を占める238Uは核分裂しません(出来た239Uがベータ崩壊し、239Npになる。これがさらにベータ崩壊して239Puになる。239Puは中性子を受けて核分裂する)。対して、235U は236Uになります。236Uはとても不安定なので、できた瞬間に分裂し、2つの原子核と2~3個の中性子を放出します。

分裂の仕方は何通りもあり、下にその代表例を挙げます。

この反応は1個の中性子によって引き起こされ、2個以上の中性子を放出するので、周りに他の235Uがあるとするとこれらの中性子がそれぞれ別の235U原子にぶつかれば今度は2つが核分裂し・・・というようにネズミ算式に反応が起こります。これが連鎖反応です。ちなみに、234Uは存在量が少なすぎるため、利用されていません。

軽水炉の仕組み

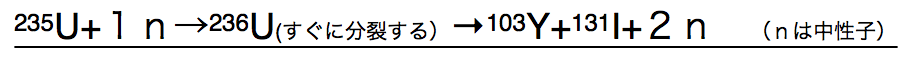

235Uの核分裂の説明において僕は「中性子を一つ、そっとぶつける」としました。これはぶつける中性子が速すぎると原子核は中性子を捕まえることが出来ず、原子核を通り抜けてしまうということが起きるからです。

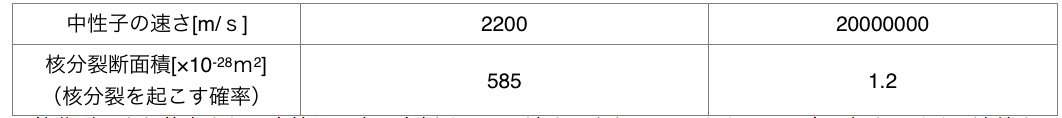

<表2>

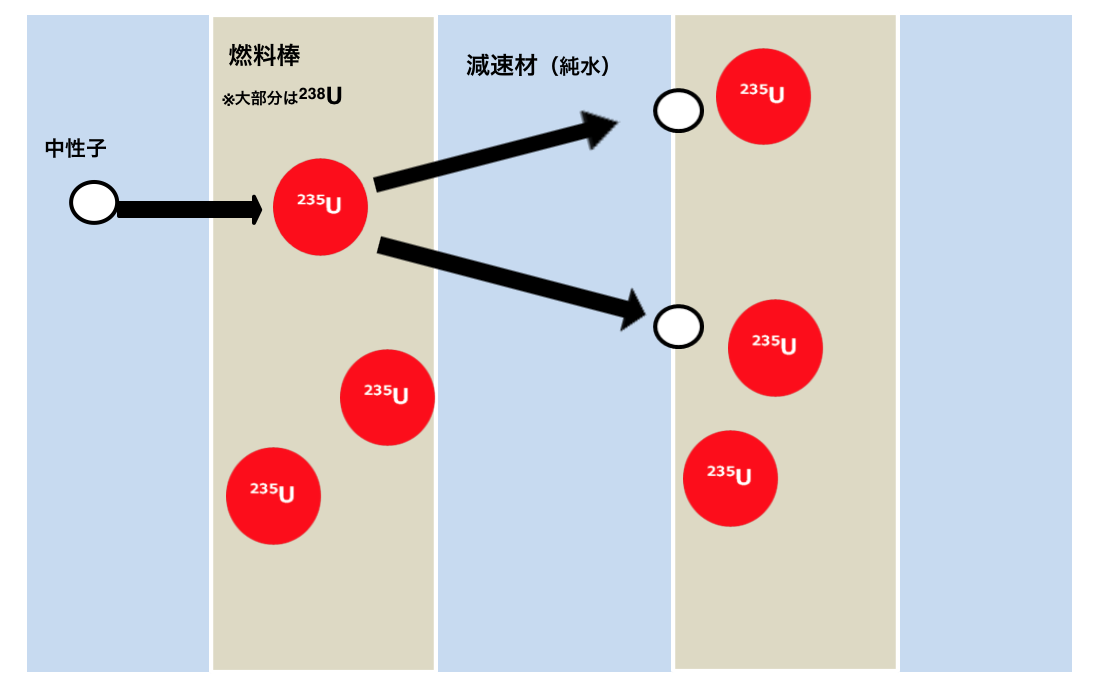

核分裂により放出される中性子は表の右側くらいの速さであり、そのままでは反応は起きにくく、連鎖させるためには減速してやらねばなりません。世界の原子炉の80%を占める軽水炉という方式の原子炉では減速させるために水分子にぶつける方式を取っています。

この障害物のことを減速材というのですが、軽水炉では水に減速材と、炉内の温度が上がりすぎないようにする冷却材の役割を兼任させています。

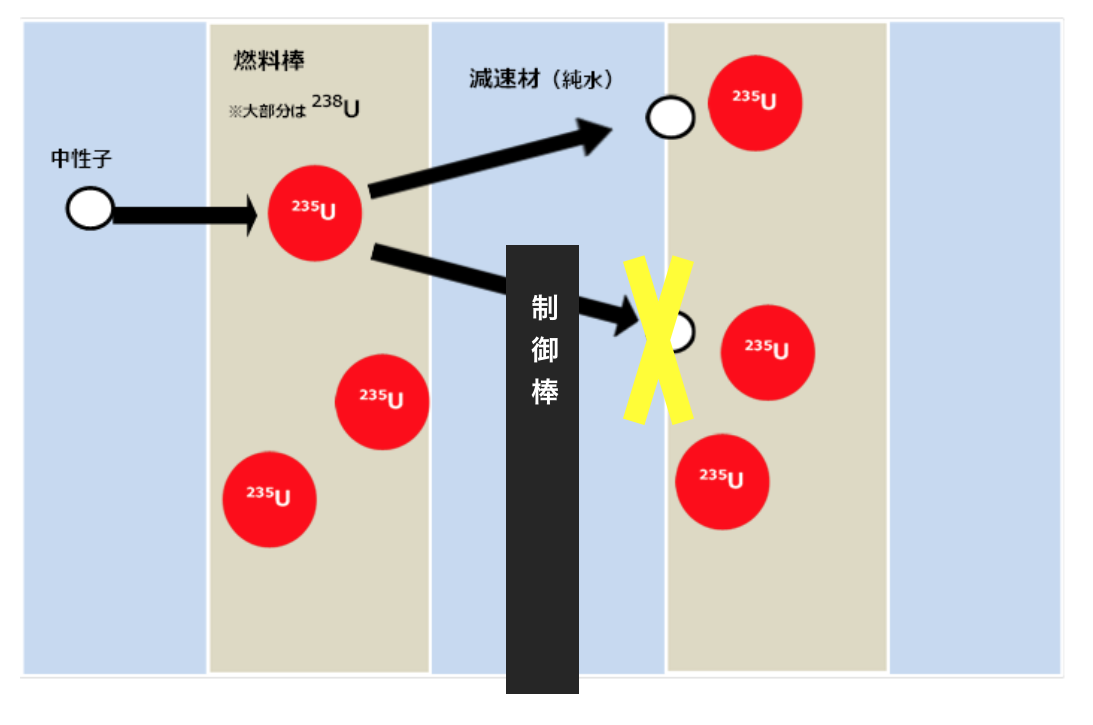

これで最初に中性子を入れてやれば核分裂反応を起こすことはできるようになりました。けれどもこのままではどんどん反応が進んで暴走してしまうので、制御できるようにしなければなりません。 そのために、中性子をよく吸収するホウ素やカドミウムなどで出来た制御棒を差し込んで中性子の数を減らします。

この図のように、使われる中性子数と発生する中性子の数が釣り合い、安定して連鎖反応が起こることを臨界といいます。 そして熱せられた水を使って水蒸気を発生させ、タ―ビンを回して発電しているんです。 以上が軽水炉の簡単な原理です。(じっさいはMOX燃料とか色々あるんですけどここでは割愛)

まとめ

今回、核分裂の基本の基本について語らせて貰いました。これをもとにした原子力技術は莫大なエネルギーを取り出せるものであり、それゆえ誕生以来戦争と密接にかかわっています。そのことから目をそらしてはなりませんし、万一の時に大きな被害を生んでしまうこともありますが、正しく使えば大いに人類の役に立つものであることも確かで、危険性ばかりを強調するのはナンセンスだと僕は思います。大事なのはその両方を正しく認識し、よく考えて判断することではないでしょうか。

参考資料・データ出典

図1 原子力機構核図表2014

https://www.jaea.go.jp/02/press2014/p15031202/

https://wwwndc.jaea.go.jp/CN14/index.html

表1 ウィキペディア ウランの同位体

https://ja.wikipedia.org/wiki/ウランの同位体

表2 ミリタリーテクノロジーの物理学〈核兵器〉 多田 将 イースト新書